|

月謝と謝儀について

|

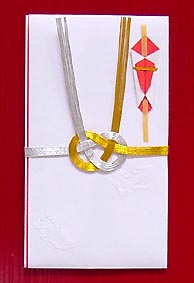

| 【月謝を払うという行為の大切さ】 ●月謝は商取引の対価ではない 月謝という理念の上で重要なのは、月謝は一種の「謝礼」であるので、これは列記とした「謝儀」である。また「月謝を払う」という行為は、「身分確認の為」の厳粛(げんしゅく/おごそかで、心が引きしまるさま)な行為である。 したがって月謝の理念は、商店の顧客と、道場に通う道場生がそれと同じであるという事ではない。また道場の月謝と云う考え方は、商取引における対価でないから、領収書の発行もない。こうした区別をハッキリと認識したいものである。 毎月、威儀を正し、謝意を表わすのであるから、己の置かれた立場を忘れずに居るという行為でもある。したがって月謝というのは、商い行為の対価ではないことは明白である。月謝は月謝であって、それを受ける側の手当てや、まして給与でもない。また、毎月定期的に行われているからと言って、それは謝儀であって、手当てや資金を得ているという性質のものではない。 しかし昨今の道場は、月謝の姿が一変した。 学習塾やその他の稽古事と同じように、月謝袋などが用意され、道場に子供を通わせる父母や当人が、受領印などを要求する習慣があるが、これは本来、習う側の作法としては間違いである。 かつて、古人は「熨斗袋」(のしぶくろ/熨斗と水引をつけ、金銭を差し出す時に用いる手製の紙袋)に金銀あるいは紅白の瑞引(みずひき/水引)を掛け、衣服を改めて、師匠の前に出(い)でて、両手で差し出すのが作法であった。 しかし今日は、こうしたかつての作法が忘れ去られ、こうした作法は廃れてしまった。 |

|

|

|

|

▲「熨斗袋」のいろいろ。本来月謝を納める際は、服装を糺し、金銀あるいは紅白の瑞引を掛け、熨斗袋に納めてそれを差し出す作法があったが、今日はこうした事が忘れ去れらた。

|

||