|

●竹光製作工程の手順

平武和応流の刀装拵は、世にいう「士魂商才(しこん‐しょうさい)」の俚諺に併せ、昭和40年代初期に学んだ拵術の儀法に則り、今日まで伝承したものである。

なお、一般的には、「武士の精神」と「商人の才」とを兼備することを指しているようだが、それだけではなく、実は武士あるいは武芸者などの武人は、自らの“腕が立つ”という事は、同時に“理財の才”もあり、最低限度の「困らない日常」を過ごしていけるという、“日常生活の経済面にも強かった側面”を云い顕わした言葉である。

また、この背景には、経済的自由があるということを如実に顕している。

かの御様御用(おためしごよう)という刀剣の試し斬りの御用を勤めていた山田浅右衛門家の如しである。

詳細は『続・刀屋物語』を参照。

つまり、江戸期に於いては、下級武士が生計を立てるために拵術を学び、刀装拵を生活の予備費に充て、士道を商いに変換しただけである。此処には、人が生きて行くための経済的自由の側面がある。

同時に、竹光を刀身に見立てて削ることは、刀工の気持ちの一部を共有でき、また研師の刀姿造りの気持ちを共有できて、日本刀の刀姿並びに刀身構造がより一層深く理解出来るのである。

かつての武士達が、竹光造りに励んだのは、このことからも能(よ)く窺えるのである。武士は食わねど高楊枝ではなかったのである。立志のための生き抜く道だった。

そして、これもまた武人の生きるための「生き態(ざま)」の哲学だった。

平武和応流の刀装拵の竹光製作は、次の手順の通りである。

|

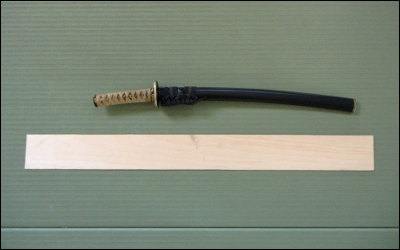

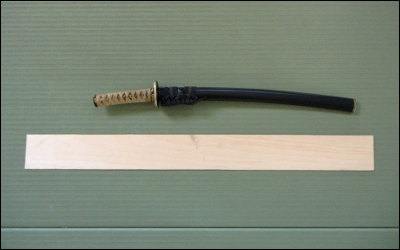

| 1.ベニヤ形取り……刀身が存在しない場合で、例えば脇差しを床飾りにする場合の竹光製作は、まず柄・鐔(切羽を含む)・鞘の順に並べてベニヤ板に刀身形状の形を写し取る準備を行う。 |

|

|

|

2.ベニヤ形取り……まず柄・鐔(切羽を含む)・ハバキ部分・鞘の順に並べ、次に鞘の刀姿の形状を描き出す。

|

|

|

|

| 3.描き終わったら切り抜きの作業を開始する。また、切り抜く場合、朴の木の厚みと反りを含む板幅を計っておく。この場合は、刀身の反りから考えて幅65mmが理想的な幅である。 |

|

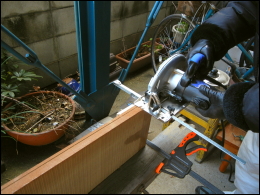

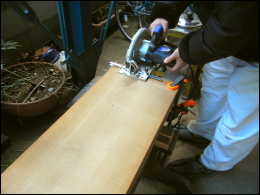

4.朴割り準備……板割りをする朴の木を切断台に固定する。その後、墨入れをして割る幅を測定しておく。

また、割り板の大きさは縦幅300mm×横幅1000mm×30mmに、購入時、あらかじめ製材所で切断してもらっておくと、白鞘製作にも遣い易く、以降の遣い勝手もいい。 |

|

|

|

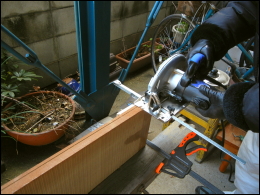

5.刀身の重ねになる部分の厚みは約10mm程度にして、この幅で長さ約1000mmを電気鋸(190mm・1050w)縦幅割りにする。横ブレをさせないために、幅割りの「目盛りガイド」(スライダーで樫羽根が動くもの。左右70mm・上下7mm)を点けておくと便利である。

次に縦割り後、次に横幅割りの準備をする。

|

|

|

|

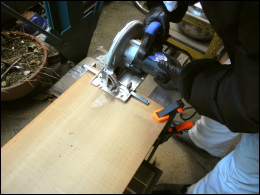

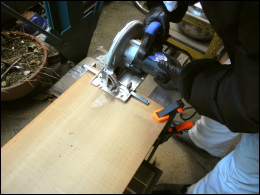

6.横幅割りは幅を約65mmに設定する。差金で横幅に印をつけ、次に縦幅部に印をつけ、後に墨入れをする。直角の過度を正確に割り出しておく。

|

|

|

|

7.横幅割りの準備を始め、割り作業台に固定する。目盛りガイドを小形のものに変え、約65mm幅に調整して幅割り切断に入る。

|

|

|

※作業は朴の木の三枚板割りまでを行って、次の段階のベニヤ形取りの切取りに入る。 |

| 8.鋸で割った刀身部分になる幅木(刀身重ね部分の幅相当の10mm×長さ1000mm×反り幅65mm)三枚が取れる。余った部分は、木製のハバキ部分の製作に充てる。 |

|

| 9.ベニヤ型切り……「3」の工程で、鞘から反りを写し取り、切り出し鋸で写しの刀身形に沿って切って行く。 |

|

|

|

10.最初は中茎(なかご)部分の切り抜き。次に刀姿部分の反りの切り抜き。切る際は反りに併せて鋸の刃先を曲線状に描き切り進む。

|

|

|

※ベニヤ形取りの際は、心持ち2mm程度の幅シロを取り、大きめに切って、微調整可能な状態で切る抜く。 |

11.刀姿の刃の部分を切り終わると、此処で次ぎに朴の木に映し形取りをする準備を行う。

|

|

|

|

| 12.ベニヤ形取りをしたものを朴の木に刃の反りの部分のみを写し取る。次に刃の部分を細工鉋で削り、刀姿に合うような曲線を中茎の部分まで削り出す。 |

|

13.更に棟の部分まで削り取り、刃の部分を薄くして、反り具合の「鞘合わせ」を行う。切り出したベニヤの形取りが、ほぼ3分の2程度まで入るように削り出す。

|

|

| 13.鞘合わせが終わると、次に中茎の幅合わせを行う。 |

|

|

|

| 14.ベニヤへの刀身の形写しが終わると、それを朴の木に写し取り、朴の木を細工鋸を用いて、刀姿の曲線部分を切断して行く。 |

|

| 15.朴の木に写し取りの総仕上げとして、中茎形の棟部を鑢で仕上げる。更に総仕上げとして「中茎の形取り」で、総ての形取りは終了する。その後、鉋による「削り」に入る。 |

|

|

|

16.朴の木の刀姿形を切る抜くと、角を取るだけの、大まかな鉋掛けに入る。この鉋掛けは、刃の部分・鎬の部分・棟の部分と順に行い、大まかな角取を行って、刀姿の形をイメージする。

|

|

|

※最終的な立体形写しは仕上げ削りとともに、次は棟・鎬・刃の順に、最初とは逆に削り上げて行く。これは「幅の広い厚みのある“重ね”の方から薄い方への手順」である。

古流の剣術ならびに、戦国期の名残をとどめる柔術、あるいは甲冑・小具足の術に通じ、これを鍛錬し、かつ『鎧通し』の構造を熟知の方なら、構造上の問題から、この意味がどういうことか容易に察することが出来るであろう。 |

| 17.刃の部分の角取が終わると、鎬・棟の順に行う。同時に重ね部の厚み調整も行う。 |

|

18.最終仕上げをして削り取った朴の木の鞘合わせをして、刀姿の反り具合を確かめる。

|

|

19.刀姿の反り具合を確かめた後、次に柄の中茎合わせを行う。

|

|

| 20.中茎の具合と鞘の具合を確かめつつ、次にハバキの位置を確かめ、ハバキ幅の検討をつける。 |

|

・竹光製作 1

・竹光製作 1 ・竹光製作 2

・竹光製作 2 ・竹光製作 3

・竹光製作 3