|

耶和良之術 1

|

|

耶和良之術 1

|

| ●巴御前の馬上組打 平安末期から鎌倉初期にかけて武家の女性に巴御前(ともえごぜん)という美女がいた。彼女は組打(くみうち)の名人であった。 巴は木曾の豪族・中原兼遠(かねとう)の娘で、今井兼平(かねひら)の妹であった。 武勇に優れた女性で、源義仲(平安末期の武将で、為義の孫。二歳の時、父義賢が義平に討たれた後、木曾山中で育てられ、名を木曾次郎義仲という)に嫁し、武将として最後まで随従した。 後に夫義仲は戦死するが、その後、和田義盛(鎌倉初期の武将で、幕府初代の侍所別当で、三浦義明の孫。源頼朝挙兵以後、常に従って功を立てた。代表的な鎌倉武士であったが、北条氏の挑発に乗り挙兵して敗死、一族滅亡)に再嫁し、その夫の敗死後、尼となって越中に赴いたという、波乱万丈の人生を辿った女性である。 |

|

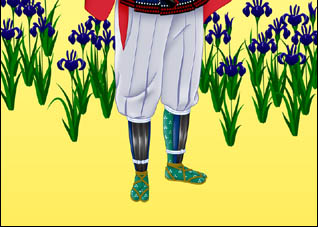

| さて一般に組打というのは、馬から降りての組打と誤解されやすい。しかし源平時代、馬上での組打の例は、以外と多い。 組み伏されて止めを刺されるというのは馬から落ちて、格闘以後の事であり、単にその後に勝負を決した(馘を掻いた)という結果に過ぎず、しかし馬上において、馘を掻くという例も少なからずあった。 通常の場合は馬上組打が開始されて、その結果双方とも落馬し、格闘戦に縺れ込んで馘を落とすのであるが、中には馬上組打の状態で騎乗したまま馘を掻くという事があった。 その記録の中で、巴御前が内田三郎家吉を馬上組打で討ち捕った名勝負は、知り人ぞ知る語り草になっている。 巴は伝説によれば、超人的な剛勇の女性となっている。 しかしこの根拠は何処にもない。むしろ彼女は、組打の妙技を身に付けていたのではあるまいか。つまり「耶和良之術」(やわらのじゅつ/弥和羅ともいい、柔取ともいう)である。 本来、組打の妙技を身に付けていれば、馬上で勝負を付けるという事も可能である。 巴は中原兼遠の娘である。また今井兼平の妹であった。木曽の山中で育ち、豪族の名門であった。 本来こうした名門の家に生まれた子弟は男女を問わず、家訓に則って、家伝の秘術を習得する義務が課せられている。 彼女が組打の秘術「耶和良之術」を習得し、極意を授けられていたという事は容易に想像がつく。こうした秘術の極意を会得したればこそ、一方の指揮者として、従軍した事は当然の成り行きであり、元来、戦闘の指揮をする将軍格はこの時代、何らかの特技を持ち、それを縦横に駆使して大軍を率いるというのは、ごくありふれた常識となっていた。だから配下が付き随った。これがなければ将軍としての資格を失うのである。 主君とか、大将格の重臣が平和ボケで軟弱になり、家柄だけで上座に祀(まつ)り上げられるというのは、江戸時代に入ってからの事である。 この時代に入ると、大軍を率いて戦闘に明け暮れるという事よりは、政事を司るというのが「主君」の職務となり、次第に武門の家訓は色褪せ、軍事教練は趣味の範囲を出なくなる。ところが源平時代は戦時であり、平時とは異なる生活と、家伝として伝わる秘術を習得する事が、武家では当然の勤めであった。 さて、馬上組打の勝負である。 内田三郎家吉は敵の陣営に唯一人、長い碧(みどり)の黒髪をなびかせる女を見た。髪をなびかせ、馬で疾走する端麗な女を見たのである。それも絶世の美女だった。 三郎家吉に不埒(ふらち)な心が起こる。女と侮(あなど)る慢心が起こる。その慢心・傲慢に合わせて、馬を叱し、女の後を遂う。そして、いきなり女の髪の毛を掴んだのである。 そのまま組み伏して、犯そうとしたのか、あるいは女の馘を掻こうとしたのか。 女は振り向いて激怒した。巴であった。 巴はまさか、剛の者がこんな卑怯な方法で、髪の毛を掴むなど想像もしていなかったので、激怒したのである。 ●巴御前の耶和良之術 武士にあるまじき行為だ、と憤慨した。 「何者ぞ!」巴は発した。 「内田三郎家吉と申す」 「やよ、内田三郎家吉とやら、汝も聞こえた勇士にあらずや!」 「如何にも」 「女の髪の毛を掴んで、討ち取るとは、武士にあるまじき卑怯の振舞い!」 巴は三郎家吉の不埒な行為を激しく戒(いまし)め、辱(はずかし)めた。 三郎家吉も己の卑怯に気付いたのか、ただちに巴の髪を放した。 「いざや組まん!」巴は告げる。 「おお!」 そして改めて、尋常な組打態勢に入ったのである。 組打は本来ならば、掛け手は身体を馬上から乗り出し、先手にて、相手の小手を取りに行って、自分の方にグイと引くのであるが、「耶和良之術」を心得た者は、敵が手を出してきた時に、吾が手を掴ませず、「抜手」(拇指方向に切り上げる術)を切って、逆に敵の手を掴んでしまうのである。 ところが剛力の者は先手争いを競って、互いに打手の手を先に握ろうとする。「外し手」と「掴み手」の攻防が繰り返されるのである。そして握った瞬間、剛力に物をいわせて引き摺り落とすのである。したがって正直に組もうとする者は、必ず剛の者に引き摺り落とされる。 こうして敵を引き摺り落とした後、馬に角を入れて(馬を走らせる為に、両の鐙で馬の腹を蹴り、拍車を加える事をいう)疾走させ、戦意を失ったところで、馘に鎧通しを突き立てるのである。この時も、三郎家吉は巴に対してこうした組手術で対抗するつもりでいた。勝負はついたも同然の気持ちでいた。 ところが、いつものようにはいかなかった。三郎家吉は、巴の手を掴み引き立てようとした。すると三郎家吉は忽ちのうちに、巴に捻り伏せられてしまった。そして鞍の前輪(まえわ/鞍橋の前部の輪形に高まった所)に押し付けられ、あッと言う間に鎧通しで馘を掻き切られてしまったのである。恐ろしい早さだった。鮮やかに、首と胴体は切り離された。但しこれは、後の時代の後人による茶利(ちゃり/作り話)の可能性もある。しかし巴が、三郎家吉を馬上で押さえ付けた事は十分に考えられる。ここに馬上組打の秘術が隠されている。 ではどのように、これを実行したか。 |

|

| まず、彼女は馬上に足腰を押し付けて「丹田の気」(臍下丹田の気)を下方に下げ、脚を締め、後輪(しずわ/前輪と後輪を居木に取りつけ、鞍の骨組をなす後方部分)に当て鐙を踏み、体勢を一旦確保しておいて、三郎家吉が手を出してくるところを待ち構えていたものと思われる。 三郎家吉は己の剛力に自信があり、その大力に物を言わせようとしたのである。 しかし巴としては、「待ってました」の体勢であり、三郎家吉の侮りの心理を見抜き、彼が「手取り」にするつもりで、鞍から尻を浮かした瞬間に捻り伏せたものと思われる。 この組打体勢は、巴が三郎家吉の組手を先手にとって、逆手にして引き回し、そのまま鞍橋の前輪に押し付けたものと思われる。これが組打による、耶和良之術による「腕取り」である。 三郎家吉は小手捻りの要領で捻り取られ、次に小手返しの業で仰向けにされて、巴と彼との両馬間で、掛け橋のようになった処を、彼女は素早く鎧通しを抜いて馘を掻き切ったものと思われる。 こうした情況下、巴は関東武士が見ている環視の中でやってのけたのだから、それを視ていた大勢の武人達は、さぞかし彼女の凄さに度胆を抜かれた事であろう。 ここで非常に重要な事は、内田三郎家吉のような大剛の男を、馬上で刺殺する事が相撲のような力技では決して出来るものではないと言う事だ。 また柔道のような組み入りの剛力でも出来るものでない。耶和良之術は後世に、剣の裏技として起源する「柔術の手」が、当時既に「組打の極意」として、高貴な身分の武家には「秘伝」として伝えられていたと考えられる。巴はそれを会得していた為、剛の者を組み伏し、馘を掻いだと言えるであろう。 つまり巴は、大剛の男の馘を掻くのに、耶和良之術で勝ったものであり、後世に言われているような、彼女自身が剛勇で、大力の持ち主であったという言い伝えは、むしろ根も葉もない茶利に思える。 事実、耶和良之術をもってすれば、馬上組打で敵方の馘を掻くという事は、極めて可能な事なのである。 『大日本史』(神武天皇から後小松天皇までの歴史を纏め上げたもので、徳川光圀(みつくに)の撰で、397巻の漢文の紀伝体)によれば、以後、巴はこれまでの武者姿を女姿に身を変え、女装で戦場を逃れ、しばらく越後に身を隠していたが、後日頼朝に呼び出されて、和田義盛に嫁がされ、再婚したとある。 巴が、内田三郎家吉を耶和良之術で討ち取ったのは事実であろうが、しかし彼女が決して非力の女性であったという分けではないようだ。 彼女は朝比奈義秀(あさひなよしひで/和田義盛の子で、母は巴御前。三郎と称した)の母であり、義盛が強い子供を生ませる為には、巴が必要不可欠であったことから、非常に頑強な身体の持ち主であった事が想像される。その為、義盛は頼朝に懇願し、彼女を嫁にと切望したのであって、その遺伝・血統は我が子・義秀に受け継がれる。したがって巴自身、優れた体力の持ち主であった事は疑いようもない。 朝比奈義秀の母・巴の遺伝・血統は、彼の遺伝の血の中で受け継がれ、やがて大力無双の若者に成長する。 そして義秀は、一二一三年(建保元年)父・義盛が北条氏を攻めて敗れた時、安房に走り、のちに不詳の謎と、種々の伝説を齎すが、今日でもこれは小説や演劇や舞踊の題材にされ、その母、巴御前は今でもその武勇が称賛されている。 巴が討ち取った内田三郎家吉は、当時六十人力の剛の者と言われた。したがって、これを討ち取る為には、彼女の体力と「耶和良之術」の秘術が必要であり、その秘術との相乗効果が、彼女に三郎家吉を討ち取らせる事を可能にしたのである。 この組打において、内田三郎家吉もまた武士であり、巴が詰問を促すと、 「やよ、内田三郎家吉とやら、汝も聞こえた勇士にあらずや!」に対し、 これに応えて、三郎家吉も、 「如何にも」と即答し、巴に対する今までの非礼を愧じ、尋常の勝負に挑んだ事は、恥を知る武士として、後世の称賛に値する。 本来ならば、これこそ「士道全うの武士」ではあるまいか。 これに対して先に述べた『武士道』の著者・新渡戸稲造は、平安中期の豪族の安倍貞任(あべのさだとう/平安中期の豪族。頼時の子。宗任の兄。厨川くりやがわ次郎と称す。前九年合戦で源頼義・義家と戦い、厨川柵で敗死)の「衣川の合戦」の歌詠み応答を挙げているが、本来、戦いとは、単に知的ゲーム感覚の頭脳戦だけではあるまい。 |