| ●武人の名誉を回復するために 時代が激動期にあり、様々な情報が飛び交い、錯綜する中、昨今の特徴はストーカー擬いのバーチャル恋愛ならぬ、バーチャル格闘ゲームが、匿名という卑劣な手段を用いて大流行しています。そして無責任きわまりないものが横行しています。 また武術家や武道家や格闘技家を自称する人達の中にも、匿名性の高いメールアドレスを取得して、バーチャル格闘ゲームを楽しむなどの、考え違いをした心無い人がいるようです。そうした人に対してわが流が、特別な偏見も、特別な観想を抱きませんが、こうした人達に対して、一言申し上げたいのは、「真当(ほんとう)の人間の姿とは、一体何でしょうか?あなたの目指す、その武技は何のために存在するのでしょうか?」と問い質(ただ)したいことです。 人倫が乱れ、社会が混沌とする中、時代は西洋化、欧米化の波に押し流されて、いつの間にか謙虚であるべき「武の道」の世界が、金銭至上主義で解釈され、興行師の世界のものに成り下がり、興行収益で企業経営さながらに、利潤の追求を行っている現実があります。 また一方、「礼儀正しさ」が失われ、他流を誹(そし)ったり、他流を侮(あなど)ったりと、傲慢(ごうまん)で横柄で無礼な輩(やから)が濶歩(かっぽ)する世の中になりました。 しかし、わが西郷派大東流合気武術は、こうした時代にあって、毅然として「武の道」の探究を極め、その目指す精神は、かつて会津藩藩祖・保科正之(徳川秀忠の庶子で保科氏の養子。のち会津23万石に封ぜられ、将軍家綱を補佐し、社倉を建て領民を保護。儒学を好み山崎闇斎(あんざい)を聘し、また吉川惟足(これたる)の神道説を学び、その伝授を得た。幕末期の会津藩家老・西郷頼母(保科近悳)は会津藩祖の末裔)の儒学における文武両道、また米沢藩主・上杉鷹山(江戸後期の米沢藩主で名は治憲。細井平洲を師とし、節倹を励行し、財政が逼迫した米沢藩を見事に立ち直らせた名君でもある。また天明の大飢饉のの際、東北地方を襲ったこの窮地に米沢藩では一人も餓死者を出さず、更に天保の大飢饉の際も一人の餓死者を出さず、こうした窮地を切り抜けた偉人としても知られる)のような文武両道、更には平戸藩藩主・松浦静山(江戸後期の平戸藩主で随筆家。名は清。随筆『甲子夜話』は特に有名。また心形刀流の達人)のような、文武両道をもって、人民に奉仕するような人物像を目指し、日夜努力を重ねる武士道集団です。 |

|

|

|

|

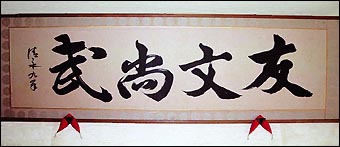

▲尚道館に架かる書道家・清永九峰先生の『友文尚武』の額

|

| そしてその目標に掲げるものは、『友文尚武』の精神であり、「文」と「武」の両方を等しく拮抗させて、これを実(まこと)の「人」としているのです。 わたしたちは武人である前に、まず、人間なのです。その人間を無視して、武術家や武道家が標榜する「武の道」はあり得ないのです。 |

|

総本部・尚道館 謹書 |

|

●他流試合や挑戦や手合わせについて |

| 第一条 | 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応ジタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ処シ10円以上100円以下ノ罰金ヲ附加ス |

||||

| 第二条 | 決闘ヲ行ヒタル者ハ三年以上五年以下ノ重禁錮ニ処シ20円以上200円以下ノ罰金ヲ附加ス |

||||

| 第三条 | 決闘ニ依テ人ヲ殺障シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス |

||||

| 第四条 |

|

||||

| 第五条 | 決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹謗シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス |

||||

| 第六条 | 前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス |

| 以上の判決は、最近では茨城県警が2002年春、集団暴行事件を起こした暴走族メンバーに同罪を適用している。また他にも、決闘罪が適用された判例は幾らでもある。 さて、罰金の安さに驚かれることであろう。明治22年に制定された古い法律なので、当然でもあるが、以上の罰金は当時のもので、現在に適用されるものではない。 また、挑戦状を叩き付け、素人考えで「これは決闘罪にならないのでは?」という安易な頭で解釈するものがいるが、罪並びに罰は、これは当事者が決めるのではなく、裁判所が公判審議して判決を下すことなのであり、「ならないのでは?……」という安易な自分勝手な推測は、全く通りようもないのである。 更に、決闘において、重要な問題は決闘を挑み、あるいはその挑戦を受けて闘った両者の、孰れかの、命を失った親兄弟などの家族の問題が残る。 昨今は、自衛隊のイラク派遣問題などもあって、日本国政府はヒト一人の命の値段が「一億円」と定義している。 争い、孰れかが命を失えば、その残された遺族への保障は、それ相当の高額な金額で償わねばならないという責務が生まれる。また命を失わないまでも、大怪我をしたり不具者になった場合も、その人の一生涯における生活を保障をし続けなければならない。 ●人権問題が叫ばれる今日、安易に挑めば人生を台無しにする かつて早稲田大学合気道部で、新入部員が上級生から四方投げで投げられ、後頭部を強打しその後、植物状態になり、医学的に治癒する可能性が失われ、これに対して最高裁判所の下した判決は、大学側とその指導責任者に、八千万円を支払えとう支払い命令を出した。 決闘でないから、刑事責任には問われないが、しかし民事裁判で「損害賠償」という責務が生まれ、この金額を払うために、以降、何らかの負い目と、金銭支払いのために困窮する人生が始まることは必定である。 負傷したり、生涯に亙る致命傷を負わせた場合、その代償は法外な額であり、一時はカッと熱くなって、のぼせ上がった血も、こうした事故後の後遺症ことを考えれば、納得ずくで、自己責任において戦ったとしても、その賠償責任が生じることを忘れてはならない。自己責任において戦ったということと、後遺症を負わせた、死亡させたということは、全く別問題なのである。残された遺族の恨みも、残ることを忘れてはならない。 そもそも武術家や武道家はこうした金銭支払いのために、その拠(よ)り所を「武の道」に求めているのではないはずだ。 「武の道」は強弱論を求めて、試合に勝つためのものではなく、何人とも「争わない玄理」を求めて修行するべきである。しかし日夜の、練磨を怠るということではない。百錬千磨の目的を「道(道とは道教で言うタオではなく、日本で言う「人の道」)に求めよ」と言っているのである。 また西郷派大東流剣術には、先に述べた「居掛之術」というものがあるが、これは日本刀を用いて、刹那に斬り掛かる術であり、これも真剣同士で対決すれば、必ず一方に死者か重傷者が出ることは必定であり、これも原水爆や高性能銃が行動に発達した現代では、これを実行すれば殺人罪もしくは殺人未遂罪であり、刑法の刑罰の対象となり、もし、人殺しが目的であるならば、何も日本刀を振り廻すのではなく、猟銃か拳銃を用いて、相手を撃ち殺した方が、手っ取り早いし、目的は容易に達せられるはずである。 武術や武道は死闘を演じるものでないことは、以上で容易に理解できるはずである。 そして武術家や武道家や格闘家が、文化人や有識者から、一等も、二等も低く見られ、冷ややかな目が投げかけられて、常々その「行い」や「言動」に、高い評価を下されないのは、強弱論を展開して、勝った負けたを論じ、その次元の低さと、人間的なレベルの低さ、教養の低さを馬鹿にされているからである。 また格闘技の選手や格闘技愛好家の中に、知性や教養は、この世界では無用の長物で、躰を張って、相手に勝てばそれでいいのだという輩もいるが、如何が思われるだろうか。 確かに「躰を張って闘う」ことは決して悪いことではない。但し、躰が円滑に動く若い時には、だけである。歳を取れば、こうした考え方も通用しなくなる。 若くして惜しまれながら死ねば、永遠に英雄になる事が出来るが、その後も生き続け、晩年に至れば、かつての英雄は忘れ去られ、一文の価値も見い出されないのは明白である。 ●知性や教養は無心の強さを生むが、感情主義は敗北を招く かつて大相撲界に木鶏(もっけい/強さを外に表さない最強の闘鶏をたとえる)と称された双葉山という力士がいたことをご存じだろうか。 双葉山が木鶏と称される経緯になったのは、昭和11年の五月場所で関脇に上り、玉錦(シャモと称された)と対戦して、浴びせ倒しで敗った時のことである。ここに至るまでの双葉山の内部は、黙々と木鶏になるべく修行を積み重ね、それが玉錦戦で成就したと見てよい。ついに木鶏がシャモに勝ったのである。以降、双葉山は木鶏である己に開眼したという。得意絶頂の時期であったろう。 しかし昭和14年1月15日、双葉山は平幕の若手力士・安芸ノ海の挑戦を受けた。安芸ノ海は先輩力士の笠置山のアドバイスを受けて、二、三発張手を噛ませて、左を覗かせようとする作戦(双葉山は幼少の頃、事故で右眼が失明に近い状態になっていた)を展開したが、双葉山から逸速く右上手を取られてしまった。 安芸ノ海は仕方なく上手マワシを引き、ただただ頭を低くして食い下がるしかなかった。苦しさに耐え、粘りに粘った。 このしぶとさに双葉山は困惑し、焦りが生じた。簡単に返り討ちを浴びせるはずであった若僧に、思いも拠らぬ事態が生じて狼狽(ろうばい)したのである。この時、安芸ノ海は一切の術策を用いず、全く無理のない「すくい投げ」を打ったのである。 今まで、一度も崩れた事の無い双葉山の二枚腰が斃(くず)れ、戸惑いと共に、「すくい投げ」を打たれたのである。六十九連勝を積み重ねつつある日、これは突然訪れたのである。内心はいつ敗れるか、いつ敗れるかの強迫観念に嘖(さいな)みながら、ついにその日が現実となった一瞬だった。 そしてここから、双葉山の転げ坂の人生が始まるのである。 木鶏が、ただの凡夫に戻った瞬間だった。 以降も、立浪部屋に所属しつつ現役力士まま、福岡県太宰府に道場を創設した。これは体技を超越し、不動の悟りを得ようと、焦りにも似た足掻きからであった。 そして敗戦間もない頃の、囲碁界の天才と称された呉清源の口車に乗せられて、「璽光尊」への帰依へと繋がって行く。現人神(あたひとがみ)と自称する平凡な中年女性の教団に馳せ参じたが、この時、この教団に手入れがり、手入れに流れ込んだ警官隊と大乱闘を遣ったのである。そしてお決まりの逮捕劇となった。 この時、双葉山はぽつりと言う。 「自分は悲しいかな、学問がなかった。あの中(「璽光尊」と名乗る教団)に、自分を導く。何かがあるのではと思ったが、結局何もなく、結果的にこうしたものになってしまった」 「自分は悲しいかな、学問がなかった」の、双葉山の一言は、実に鋭く、武芸者の耳には突き刺さってくるはずである。 宮本武蔵は十三歳から二十九歳まで、剣一筋に精魂を傾けて没頭したが、巌流島の試合を最後に、剣を捨てて筆も持ち代えた。これまで六十回以上の試合に臨み、連勝連敗?したが、三十歳を過ぎると、書家となり、水墨画家となった。諸国を放浪し、老いて熊本に定住し『五輪書』を著わした。 そして『五輪書』の中心課題は地・水・火・風・空という大宇宙の根源を捉え、宇宙と一体になった無間の強さは、今日でも多くの読者を魅了している。 もし、双葉山に何らかの教育と教養があったら、こうした武蔵のような転身も可能であっただろう。一生涯に亙り、最後の最後まで有終の美を飾り終えることが出来たであろう。 また、藤猛という、ハワイの日系三世で、ウェルター級の世界チャンピオンであったボクサーを覚えているだろうか。 彼はハードパンチャーであり、一撃必殺のハンマーパンチを売り物にして、常にKO勝ちして、世界チャンピオンになったボクサーである。大和魂を売り物にして、一世を風靡して人気者になり、その人気ぶりに映画化までされ、片言の日本語で、テレビコマーシャルに登場し、「岡山のおばあちゃん」と「勝って兜の緒を絞めよ」とは、彼の口癖であった。 当時、このタイトルマッチが放映された時、藤のハンマーパンチの一発KO勝ちの場面を期待して、テレビに食い下がった人は多いはずである。恐らくこの試合の観戦者は、あるいは日本中が、藤の勝ちを信じて疑わなかったはずである。しかし試合は予想外の展開となった。 1ラウンドか2ラウンドで、ケリが着くと思っていた試合はズルズルと長引き、最初は嘗(な)めてかかっていた藤は、対戦者ニコリノ・ローチェの、その意外なしぶとさに驚き、回を重ねるごとに当惑した表情を露にしていった。これでファンの期待は、大きく裏切られた。 対戦者は、巧みなフットワークとガードで、藤のパンチを躱し、一打も当てさせない儘、回が重なって行った。焦りと恐怖を払い除けようとして繰り出す藤のパンチは、悉々く空を切って、対戦者を一発も捕えることが出来ず、体力の消耗だけが加速して行った。 そんな中、対戦者は小刻みに、弱い打法でパンチを繰り出し、然も正確に顔面を捕えて攻撃を加えて行った。対戦者は打ち続け、藤は一方的に打たれ続けた。その結果、ついに藤は、自信を喪失して戦う気力を無くし、試合放棄をしてリングを下り、結局判定負けになった。 藤にしてみれば、15ラウンド中、一度のダウンも奪うこともなかった。藤の闘い振りが、ただただ敗北に向かって、一直線という試合が、何とも印象的だった。 これは意外な試合展開であったというより、体力主義だけが必勝の条件になるという格闘技界の常識を、端から否定した出来事ではなかったろうか。 運命には度々番狂わせがあり、小が大を倒す事すらありえるのだ。 いわゆる肉体的に弱くとも、小刻みに、正確に急所を叩き、また躱す技術を持っていれば、体力が無く、体格が劣っていても、腕力が勝った者に、勝つ事が出来るということを如実に物語った試合ではあるまいか。 才能や素質に、これといった優れた面がなくても、「小能く大を倒す」の弱点攻めの術を熟知しておくと、時として勝利の女神は、弱者に微笑むことがある。 闘いは、何も己の肉体を酷使して闘うだけが能ではない。己の魂と闘う、己の裡側に向けて格闘することも大事なのである。 魂への格闘を、古人は勝負師の名で「闘魂」という言葉に準えた。したがって闘魂は、日夜の地道な努力と、己との格闘が必要になってくる。 テレビのコマーシャルなどに出て人気者になり、取り巻に英雄視され、その時代に甘やかされ、また、人からちやほやされて、有頂天に舞い上がる人間ほど、末路は悲惨である。自分自身で戒めることを忘れなければ、その行動規範は正常を失うことになる。順風満帆の時代の追い風に有頂天になり、甘やかされれば、それ以上伸びない事は、総て歴史が証明している。 強弱論の行き着く先が、こうした新旧の入れ変わりと、世代交代に現われる。問題は、こうした世代交代後の自分自身の律し方である。 これは藤猛が、あの試合以来負けて、翌日からテレビのコマーシャルを引きずり降ろされた、あの無残さとは対象的な行動規範(判断、評価または行為などの拠るべき行動や秩序の基準)である。そして今の若者達は、ウェルター級の元世界チャンピオンの、藤猛の名前すら知らない者が多くなった。 道の求道者は、その裡に燃える魂の焔を見失うことがない。それは裡(うち)に秘める熱血漢があるからだ。 喩え、闘いを挑まれて、追撃され、忽ち返り討ちにあっても、あるいは、敗れてボロボロになっても、熱血漢で居る限り、その闘魂の火は消えることはない。一敗血に塗れて、更に立ち向かう。これこそ求道者が求めなければならない、武術探究の真髄なのである。 そして繰り返し闘ううちに、闘い方を覚え、逆に一泡吹かせるような気魄で、再び魂と格闘を挑み始めるものである。 古流剣術では「初太刀に総てを賭ける」という教えがあるが、それもで最初の一太刀をしっかりと受け止める気魄があれば、むざむざとは斬られる事はないのだ。 あるいは強烈な第一打に打たれても、それを持ち堪えれば、次はこちらが仕掛ける番なのだ。 熱血漢で、人体の構造と生理的弱点を熟知する修行者には、そういうした、したたかさがある。自分自身を鍛え、魂を腐らす事なく、突き詰めて行ったところに、死生観を超越した境目がある。 生を、死を、存在を、迷いを、苦悩を超越すれば、そこには「負けない境地」の別世界を見い出すことが出来るのである。 喩えばそれは、蛮人のように「闘魂」を剥き出しに、火の魂となって猛然と立ち向かって行った、粗野の人にも酷似する行為が、やがて死生観を超えて、新たな世界の開化を見るのである。 時代は進み、世代交代は確実に展開している。古いものは忘れされられ、新しいものだけが受け入れられる時代である。そして今日の勝者も、やがては忘れ去られ、見向きもされなくなる。そうしたタレントスポーツ選手や格闘技選手を、時々テレビなどで見掛けることがあるが、やがては彼等も消え去る運命にあるのだ。 |